![フランス国歌を歌ってみよう![カタカナ歌詞和訳付き]](https://info-joy.com/wp-content/uploads/2020/08/france-63022_640.jpg)

フランスの国歌を「ラ・マルセイエーズ」と言います。

フランス革命直後に作られた古い歌なのですが、非常に美しくカッコイイと評判の国歌です。

オリンピックやワールドカップでも頻繁に演奏されるため、多くの方が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

このページでは、この世界屈指の美しい国歌として知られる「フランス国歌」の歌詞やカタカナ読みをご紹介します。

ですがその前に、「ラ・マルセイエーズ」の歴史や特徴などについてざっくりと解説します。

ラ・マルセイエーズ成立と歴史をざっくり解説!

(ラ・マルセイエーズを披露するルージュ・ド・リール大尉 出展:ウィキペディア)

(ラ・マルセイエーズを披露するルージュ・ド・リール大尉 出展:ウィキペディア)

フランスでは1789年にフランス革命がおきますが、革命の飛び火を恐れた旧体制のヨーロッパ諸国はフランス革命政府へと干渉を行いました。

これに対しフランス革命政府は1792年、存亡を掛けてオーストリアへ宣戦布告をし、フランス革命戦争が起こります。

この宣戦布告時に、ルージェ・ド・リール大尉が部隊を鼓舞するために一夜にして作ったとされるのが、この「ラ・マルセイエーズ」でした(当時のタイトルは「ライン軍のための軍歌」)。

その後マルセイユ義勇兵が口ずさんでいたことでパリ市民の間で流行し、1795年には「ラ・マルセイエーズ(マルセイユの歌)」として(第一共和制時の)国歌に採用されました。

フランスはこのフランス革命戦争と後に続くナポレオン戦争に勝ち続け、大幅な領土拡大を勝ち取ることになります。

しかし1804年にナポレオンが皇帝に就任すると、「我々に対して専制君主の血塗られた旗が掲げられた」などの専制君主を打倒する歌詞があることから国歌から外され、公の場では歌えなくなってしまったそうです。

フランスの近代史は帝政、王政、共和制をいったりきたりします。

厳密に言うとフランス革命後は、君主の権限が憲法で制限される立憲君主制であり、専制君主制ではないのですが、世襲の帝政や王政下ではちょっと歌いづらかったようです。

革命後の1792年から1804年までを第一共和制といいますが、その後のフランスの歴史は、ナポレオンの第一帝政(1804-1814)、ブルボン朝の復古王政(1814-1830)、オルレアン家の7月王政(1830-1848)、第二共和制(1848-1852)、ナポレオン三世の第二帝政(1852-1870)と続き、共和制の期間がほとんどありません。

再び国歌に復活したのは、第三共和制(1870-1940)の1879年のことでした。

その後はナチスによる占領を挟み、第四共和制(1946-58)、クーデターと新憲法制定による第五共和制(1958-現在)、と一応共和制が続き、国歌も現在に至るまで存続しています。

1792年作曲、と古い歌なのですが、国歌でなかった時代も以外と長かったのですね。

ちなみに「君が代」は、作詞905年以前(古今和歌集に収録された和歌で作者不明:国歌としては世界最古)、作曲1880年なのですが、正式に法律上(国旗及び国歌に関する法律)国歌として認められたのは、実は1999年になります。

「ラ・マルセイエーズ」よりも5倍も古いのに、正式な国歌としての期間はこの歌の1/5に過ぎません。

いろんな意味で「ラ・マルセイエーズ」をぶっちぎっています。

歌詞が血まみれ!

[こちらは1830年の7月革命を描いた「民衆を導く自由の女神」ドラクロワ作(1789年のフランス革命を描いたものではありません)]

[こちらは1830年の7月革命を描いた「民衆を導く自由の女神」ドラクロワ作(1789年のフランス革命を描いたものではありません)]

「ラ・マルセイエーズ」はメロディーが非常に美しくかっこいいと評判なのですが、歌詞をじっくり読んでみると、実はちょっと怖いです。

一言で言ってしまうと「血まみれで残酷」。

上で紹介した「我々に対して専制君主の血塗られた旗が掲げられた」だけでなく、「彼ら(残酷な兵士たち)は私達の腕の中にまでやってきて私達の子供や妻たちの喉を切って殺す!」「進め、進め !汚れ血で私達の畑を濡らすまで!」といった歌詞まであります。

この歌は元々フランス革命直後に、革命に干渉する他国に立ち向かう兵士たちを鼓舞するために、リール大尉が一夜にして作詞作曲したとされる歌であり、完全な軍歌です。

革命政府存続と兵士の士気を高めることに必死で、平和な時代の国歌にするとか、みんなが親しめる歌詞にするとか、ぬるいことを考えている余裕はなかったのでしょう。

こんな時代背景ですから、「血まみれの歌詞」は当然なのかもしれません。

ですが最近では、歌詞が残酷すぎる、「汚れた血」は人種差別的だ、などの批判もあり、歌詞を変えようという運動もあるようです。

92年のアルベールビルオリンピックでは、女の子が国歌斉唱をすることになったのですが、「こんな小さい子にこんな野蛮な歌を歌わせるとは何事だ!平和の祭典にふさわしくない!」とフランス国内で議論にもなりました。

結局国歌を修正しないまま押し進めたのですが、その結果見た目と歌詞の内容と祭典の趣旨がバラバラの開会式となってしまいました。

(アルベールビルオリンピック開会式: 再生できない場合は画面内の「YouTube で見る」をクリックしてみてください)

そして未だに歌詞が変わることなく現在に至っています。

ラ・マルセイエーズの歌詞と意味!

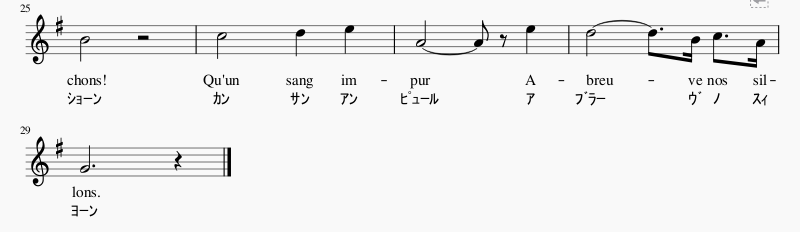

フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」の歌詞にカタカナ読みと和訳を付けてみました。フランス語は特殊な発音が多いですが、英語と異なり概ね定められたルール通りの発音になります(規則通りに発音しない単語も存在します)。特に「r」と「e」の発音、「鼻母音」、そして「発音しない子音」、に注意が必要です。なお、アルファベット中の「下線」は発音しない文字を、「太字」は次の母音と連結して読むリエゾンを表します。

血塗られた旗が掲げられた

Allons :「aller :行く」の命令形 さあ、行け(アロン)

enfants :子供たち(子供の複数形)(オンフォン)※呼び掛ける場合は無冠詞

Patrie :祖国(パトゥヒゥ)

Le : 定冠詞男性単数 (ル)

jour :日(ジューフ)

gloire :栄光(グロワーフ)

est :~である(英語のbe動詞)etreの三人称単数現在(エ)

arrive :「arriver:着く、来る」の過去分詞(アヒヴェ)

contre :~に対して、反対して 前置詞(コントゥフ)

nous : 私達に(ヌ)

tyrannie :暴政、専制君主(ティハニゥ)

L’étendard :旗(レトンダーフ)※「L’étendard」は男性定冠詞leとétendardがくっつき、eが取れてアポストロフが付いたもの。短い冠詞などに母音で始まる単語が続くと、その単語の前の母音を消してアポストロフを付ける「エリジョン」と呼ばれるルールがある

sanglant :血まみれ(ソングロン)

est :~である(英語のbe動詞)etreの 三人称単数現在(エ)

levé : 上げた、掲げられた 形容詞(ルヴェ)

私達の子供や妻たちの喉を切って殺す!

vous :あなた達は(ヴゥ)

Entendez-vous :聞こえるか?倒置した疑問文

dans :~(の中)に(で)前置詞(ドン)

les : 定冠詞複数(レ)

campagnes :田舎、野原、戦場(コンパニュ)

Mugir :うなる、咆哮する(ムジフ)

ces : これら(英語のthese)(セ)

féroces :残酷な、激しい(フェホス)

soldats :兵士たち、軍人(ソルダ)

Ils :彼らは 三人称の人称代名詞(英語のthey)(イル)

viennent :「venir:来る」の三人称複数 やって来る(ヴィエンヌ)

jusque :~まで 前置詞(ジュスク)

dans :~(の中)に(で)前置詞(ドン)

nos :私達の 所有形容詞(英語のour)(ノ)

bras :腕(ブラ)

Egorger :殺す、喉を切る(エゴフジェ)

nos :私達の 所有形容詞(英語のour)(ノ)

fils :息子(フィス)

compagnes :妻、女の友人(コンパニュ)

[繰り返し]

私達の畑を濡らすまで!

armes :武器(アフム)

citoyens :市民(スィトワィヤン)

Formez :「former:組織する、形作る」の命令形(フォフメ)

vos :あなたたちの(ヴォ)

bataillons :大隊、軍隊(バタィヨン)

Marchons :「marcher:進む、歩く」の命令形(マフション)

Qu’un :(カン)「Que :~ということ 接続詞(ク) + un : 不定冠詞男性単数(アン)」

sang :血液(ソン)

impur :汚い、汚れた(アンピューフ)

Abreuve :水をやる、濡らす(アブフヴ)

nos :私達の(ノ)

sillons :畑、溝(スィヨン)

マチュー先生と歌ってみよう!

先生はエッフェル塔をバックに歌うこちらの方。フランスを代表するシャンソン歌手ミレイユ・マチューさん(1946年生まれ)。

到底マネのできる歌い方ではありませんが、 発音が素晴らしいと評判です。 何より心にまで響きます。「専制主義を打ち倒せ!武器を取れ!」 このような歌詞だからこそ、歌う側にも力強さが求められるのでしょう。

動画に合わせて試しに歌ってみてください。

出展:Wikimedia Commons Iain Patterson me @iain.cx