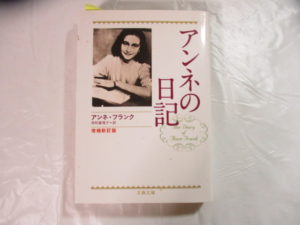

アンネの日記はユダヤ人「アンネフランク」が、ナチスの迫害を逃れ、隠れ家で書き綴った「悲劇の日記」。

世界で3,000万部以上出版され、「戦争の愚かさとユダヤ人の悲劇」を世界中に強烈に訴えることになった、世界的な名著として知られる本です。

その「アンネの日記」のあらすじと内容をご紹介します。

スポンサードリンク

目次

アンネフランクの家族と登場人物

アンネの日記は1942年の6月から1944年8月までの約2年間、アンネフランクが13歳から15歳にかけて書いた日記です。

13歳の誕生日にアンネが日記をプレゼントされたことに始まり、内容のほとんどは隠れ家での日々の生活になります。

そして44年の8月に日記は突然終りを迎えます。

隠れ家では8人での共同生活になりますが、まずはその家族と同居人を少し整理してみます。

●アンネ・フランク

この日記の作者で主人公。ジャーナリストになる夢を抱き、勉強と読書づけの生活を送る。

●オットー・フランク

アンネの父。母と対立し大人たちの板挟みになるアンネに理解を示し、誕生日に詩を送る。戦後唯一生き残ります。

● エーディト・フランク

アンネの母。アンネと衝突を繰り返す。

●マルゴット・フランク

アンネの姉。勉強熱心でしっかりした聡明な女性。

● ペーター・ファン・ペルス

ファン・ペルス夫妻の息子。1944年の春頃からアンネと恋仲になる。しかしユダヤ人としての信仰心も目標も持っていないことにアンネは不満

●ヘルマン・ファン・ペルス

ペーターの父。フランク一家との摩擦が多い。

●アウグステ・ファン・ペルス

ペーターの母。アンネとの衝突が多く、日記には辛辣な表現が多い。

●フリッツ・プフェファー

50前後の中年の歯科医。アンネと同部屋になるが、アンネとの相性は悪い。愛人と文通をしている。

まとめるとフランク一家4人とファン・ペルス一家3人と歯科医が1人ということになります。

「アンネの日記」のあらすじと内容

アンネフランクの生涯と死因

アンネフランク(1929年生まれ)はフランクフルトで裕福なユダヤ系ドイツ人の家庭に生まれます。

1933年ナチスが政権をとるとに迫害を逃れ、一家でオランダ、アムステルダムに移住。

アンネの父、オットーはオランダでジャム製造工場を経営します。

しかしそのアムステルダムでもユダヤ人への圧力は日増しに強まります。

1942年6月アンネが13歳の誕生日にお父さんから日記をプレゼントされたことが、この「アンネの日記」始まりになります。

1ヵ月後の1942年7月に姉、マルゴットに召喚状が届いたことをきっかけに隠れ家での生活を始めます。

しかし2年後の1944年8月に何者かの密告により全員逮捕。

収容所へ送られます。

衛生状態と栄養状態があまりにも悪い中、

アンネは姉のマルゴットと共に45年の2月から3月にかけて、相次いで死亡。死因はチフスでした。

隠れ家での生活

「隠れ家」というのは、父オットーが経営するアムステルダムのジャム製造工場の事務所の奥のいくつかの部屋のこと。

いわゆる都会の雑居ビルのようなところで、狭い部屋に2、3人での相部屋状態になります。

アンネはフランク家から1人離され、中年の歯科医の男性と相部屋になりました。(相性悪かったみたいです)

父親の知人たちが支援者となり、食事や本、教材などを用意。

彼らは自分たちの危険もかえりみず、最後まで献身的にアンネたちを支えます。

彼らの誠実な行為にも心打たれますが、オットーフランクが人望に厚い人物だったことも伺えると思います。

昼間はそれなりに周囲も騒がしいので、ある程度自由に過ごせたようです。

ですが夜中は建物内に誰もいないことになっているので、明かりもつけられず、音も一切立てられない。

咳もできず、会話もNG。

夜はトイレも流せないのでブリキのオマルで済ませます。

誰かいることがわかり、通報されたら一発で全てが終わります。

突然近所から大きな物音が聞こえたり、不審な人物が訪問してくると、そのたびに全員が緊張で凍りつく。

この不自由な生活と極限の緊張状態の中で人間関係は常にギスギス。

日記ではその張りつめた緊張と人間描写を、アンネが独自のフィルターを通して豊かに表現してくれます。

娯楽といえば昼間の雑談とラジオくらい。

何者かの密告により逮捕される1944年8月まで、約2年間のこの過酷な生活が続きます。

スポンサードリンク

アンネフランクの性格と見どころ

アンネフランクというと清廉潔白な悲劇のヒロインといったイメージを持ってる人もいるかもしれませんが、実はそうでもないです。

ちょっと可愛くて頭のいい、どこにでもいる普通の女の子。

友達の悪口も言ってしまえば、ちょっと盛り気味な自慢話も…

ただ、文才とボキャブラリーだけは天才的。

日記を読んでみると面白いですよ。

ただ、心を開いて語り合える友達は持っておらず、日記だけが親友。

アンネはお父さんからもらった日記に「キティ」という名前をつけて、「キティ」にだけは思っていることを隠さず、すべて語りかけています。

友達の陰口から母や同居人との確執、ユダヤ人としての目覚めや将来への夢、父や支援者に対する感謝の気持ちもあれば、ペーターへの恋心も。

思ったこと、感じたこと、考えたことを包み隠さず、素直に語りかけます。

だから面白い。

過酷な隠れ家での14歳の少女の本音が詰まっています。

読んでいると強烈に引き込まれます。

過酷な隠れ家の環境と勉強・読書漬けの生活により大人の女性へ成長

日記なので、特別なストーリーがあるわけではありません。

隠れ家での2年間の出来事、思ったことなどを素直に書き綴ったものです。

アンネの隠れ家での生活は、基本的に読書と勉強とラジオが中心。(他にできることがほとんどなかったようです)

アンネはその読書と勉強漬けの生活の中で、いつか戦争が終わったら「作家になりたい」、「ジャーナリストになりたい」という夢を膨らませていきます。

そしてその目標に向かって修養を積み続ける、知性豊かな大人の女性と成長していきます。

日記にもその様子が徐々に表れます。

周囲の大人たちの確執も、1歩引いた冷静な視点を持つことができるようになり、支援者に対する気遣いや感謝の言葉も増えていきます。

あまりにも悲惨なユダヤ人差別の問題や戦争について、ナチスについて、そして社会の問題や自分の将来について、「キティ」に対して真剣に問題を投げかるようになります。

ただその文章が10代前半の女の子の文章とはとても思えない。

アンネがいかに真剣に目標に向かって勉強と読書に打ち込んだのかが、よく伝わってきます。

でも真剣に打ち込んでいる様子が分かるからこそ読んでいて辛い。

何しろこちら(読み手)は、その努力が実る日が、永遠に来ないことを知っていますからね。

僕はアンネの真剣さと成長ぶりが見えるたび、胸をえぐられるような思いになりました。

そして何度もため息が漏れました。

アンネフランクの最後と死因 1人生き延びたオットーフランク

1944年の8月4日に何者かの密告により逮捕され、8人全員とも収容所に送られます。

しかし収容所は栄養と衛生状態が極度に悪い。

戦後まで生き延びたのは父親のオットー・フランクだけでした。

残りの7人は全員収容所で死亡します。

アンネと姉のマルゴットは45年の2月から3月にかけて同じ収容所で相次いで死亡。死因はチフスでした。

「この日記」は、彼らが連行された後、支援者のミープヒースが、自分でも目を通さずに保管し、戦後たった1人生き残った父オットーに引き渡します。

そしてオットーの手によって出版されます。(それがアンネの希望だったようです)

ただ、お父さんが1人だけ生き残ってしまうというのは、あまりにもつらいと感じます。

たった1人生き残ったオットーが、肩を震わせながらこの日記をめくるその後姿を想像して、僕は涙がこぼれました。

スポンサードリンク

感想

この本はいろんな読み方ができる本だと思います。

戦争の愚かさを訴える反戦の本としても読むこともできれば、ユダヤ人の悲劇を訴える本としても読めます。

泣ける本として読むこともできますし、世界的な名著なので教養を求めて読むのもいいかもしれません。

そして読むタイミング、読む世代によっても、いろんな見方ができる本だと思います。

アンネと同世代の頃に読むのと大人になってから読むのでは、見えてくるものも感じるものも、ずいぶん違ったものになるのかもしれません。

アンネと同世代の人が読めば、アンネと自分の違いを比較して読むことになるでしょうし、

母親の世代が読めば、アンネの鋭い洞察に思い当たる節があって、ドキッとするところもあるのではないでしょうか。

僕はこの「アンネの日記」が特に好きで、実際に人に勧めることもあります。

その理由は「若いうちに本をたくさん読んで、教養を深めることの大切さを教えてくれる本」だから。

日本では国語の教科書に、一部抜粋という形でよく紹介されます。

ですがこの本は通して読まなければ、「アンネがいかに成長したのか」が分りません。

1度は通して読んでみてください。

アンネがこの若さで、なぜこんなにも文章が書けたのか?

13歳から15歳までというこの短い期間に、どうしてここまで成長できたのか?

僕はアンネが「ジャーナリストになりたい」という目標持って、勉強と読書に打ち込んだからに他ならないと思っています。

「若いうちに本を読んで教養深めるっていいな」

「目標を持って打ち込むっていいな」

そんなことを強く感じることができる本だと思います。

この本は「戦争の愚かさとユダヤ人の悲劇」を、世の中に強烈に訴えることになった本として有名です。

池上彰さんも「世界を変えた10冊の本」の1つにあげています。

でも僕は少し違った視点でこの本をおすすめしたいです。

「若いうちに目標を持って勉強と読書に打ち込むことの大切さ」を、アンネの短い生涯を通して伝えてくれる本。

その意味で僕は、小学生から中学生のお子さんを持つ、お父さんとお母さんに特に勧めてあげたいです。

お子さんに読ませる前に、まずご自身が通して読んでみてください(2年分の日記なのでかなりボリュームがあります)。

自分で実際に読んでない本は、自信を持ってお子さんには勧められませんよね。

そして納得できたら、なぜこの本を今すすめるのかをきちんと説明した上で、お子さんにも読ませてあげて下さい。

世界の本をご紹介します。一緒に読んでみませんか?

スポンサードリンク