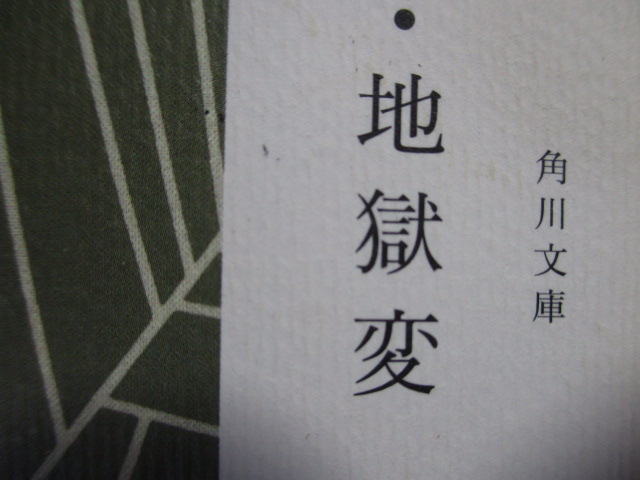

「地獄変(じごくへん)」は、芥川龍之介が1918年に発表した短編小説。鎌倉時代の説話集「宇治拾遺物語」の「絵仏師良秀(えぶっしりょうしゅう)」をもとに書き上げた作品で、地獄の描写を描くために自分の娘を犠牲にした絵仏師のお話。この「芸術のためにはどんな犠牲もいとわない」姿勢が、芥川自身の生き様と重なるとも称され、大変な話題となった小説です。

この「地獄変」について、あらすじ・内容・解説・感想を書いてみました。

目次

まずは簡単な内容と解説!

大正時代、芥川のような文学スタイルは新技巧派と呼ばれ、彼はその代表格と目されていました。赤裸々な自己告白などのリアリズムをよしとする文学感が自然主義とされていますが、新技巧派というのは、その自然主義を否定した理念の文学・虚構の文学とされています。

芥川作品の特徴は、感情よりも知性を重視したスタイルで、文体も高度に洗練され、一作ごとに語り口を変え、非常に高い完成度を誇る、と言われています。しかし同時代の自然主義の作家たちからは相当嫌われていたようで、目の敵にされていました。

そんな芥川が得意としたのが、「羅生門」のように「今昔物語」などの古典に題材を求め、そこに彼独自のテーマを織り込み、新たな文学を創作していく手法。

この「地獄変」にも、題材として求めた古典があり、それが「宇治拾遺物語(うじしゅういものがたり)」に収録された「絵仏師良秀(えぶっしりょうしゅう)」。

「宇治拾遺物語」は鎌倉時代前期に成立した説話集で、「今昔物語集」と並んで説話文学の傑作とされています。15巻全197話から成り立っており、日本の他にもインドや中国を舞台としたものも収録され、内容も貴族から庶民まで、日常的な話題から滑稽談まで、と幅広い説話を集めたものになっています。

その中でも芥川が題材とした「絵仏師良秀」の内容は次のようなものになります。

その後、彼の絵は「良秀のよぢり不動」として人々に賞賛されました。

この説話は、古典の教科書にも載っているお話なので、聞き覚えのある方も多いのではないでしょうか。芥川はこの「自分の家を犠牲にしてまで芸術を追求した」「絵仏師良秀(りょうしゅう)」の姿勢に着目し、「自分の娘を犠牲にしてまで芸術を追求した」「絵仏師良秀(よしひで※芥川は読み方だけ変えています)」を「地獄変」に描きました。この「芸術のためにはどんな犠牲もいとわない」姿勢は、芥川自身にも重なると言われます。ストイックに自分の道を追い求めることにつて考えさせられる作品です。

あらすじ!

「地獄変(じごくへん)」は、平安時代の堀川(ほりかわ)の大殿(おおとの)の屋敷に20年も仕える従者が、彼の視点からその大殿の屋敷内で起こったことを語る、という手法で物語を進めます。堀川の大殿というのは、臣下としては史上初めて関白を務めた藤原基経(もとつね・836−891年・藤原道長のひいひい爺さん)と推測されており、当時権勢を誇った人物です。語り手の名前は最後まで明かされませんが、大殿にお仕えしている人間であるため、大殿を尊敬し擁護する立場で語りかけるのが特徴です。ボリュームは文庫本で40ページ強といったところになります。

1 天才絵仏師良秀と一人娘!

時は平安前期の堀川の大殿(※おおとの・摂関家の父親に対する尊称で、藤原基経(836−891年)を指すと見られている。日本で初めて関白を務めた人物。)が権勢を振るった時代。壮大で豪放な屋敷を持つ彼の家には、「地獄変(じごくへん)」と呼ばれる恐ろしい由来を持つ屏風があった。

時は平安前期の堀川の大殿(※おおとの・摂関家の父親に対する尊称で、藤原基経(836−891年)を指すと見られている。日本で初めて関白を務めた人物。)が権勢を振るった時代。壮大で豪放な屋敷を持つ彼の家には、「地獄変(じごくへん)」と呼ばれる恐ろしい由来を持つ屏風があった。

語り手は、20年もこの大殿の屋敷にお仕えしてきたが、「地獄変の屏風」ほど凄まじい見ものに出会ったことはなかった。

(※そしてこの屏風について語りだす。という形で物語が始まります。)

(※地獄変とは地獄変相図のことで、地獄に落ちた亡者や罪人たちが受ける種々の恐ろしい責め苦の様子を描いたもの。)

この「地獄変」の屏風を描いたのが良秀(よしひで)という絵師。良秀は絵筆をとっては右に出る者は一人もいないと言われるぐらい高名な絵師だったが、背が低く痩せた意地の悪そうな五十歳前後の老人で、立ち振舞いが猿のようだと噂された人物だった。

この良秀には15歳になる一人娘がおり、大殿のお屋敷に小女房(こにょうぼう・貴族や朝廷に仕えた女官もしくは女性使用人を女房と言い、中でも若い女性を小女房と言った。)として勤めていました。親思いの彼女は、親に似つかない愛嬌のある娘で、利口で何かとよく気づいたため他の女房たちからも可愛がられていました。屋敷には良秀(良秀が猿に似ていたため)とあだ名をつけられた猿が飼われておりいじめられていたが、彼女が猿をかばったことで猿が彼女によくなつき、その様子を見た大殿が良秀の娘を気に入って贔屓するようになりました。

一方で親の良秀は、見た目も卑しい上に恥知らずで強欲で傲慢だったため、誰からも嫌われて相変わらず陰で猿秀呼ばわりされていました。その上彼の描いた絵からはすすり泣く声が聞こえるだの、彼に似絵を描いてもらうと魂を抜かれて3年以内に亡くなるだの、気味の悪い評判ばかりが伝わりました。

そんな高慢で偏屈な良秀にも一つだけ人間らしいところがあり、子煩悩で一人娘を気違いのように可愛がっていました。その良秀は娘が大殿の小女房としてお仕えしていることが不満で、事あるごとに大殿に対し娘を自分の元へ返すよう要求しましたが、気立ての優しい娘を気に入っていた大殿は、偏屈な父親の元に返すことを気の毒に思いこれを拒否。大殿は良秀の才能を高く評価していましたが、次第に心象を悪くしていきました。

2 良秀、地獄変の屏風の制作を命じられる!

ある秋の初めの日、大殿(おおとの)は良秀(よしひで)に対し「地獄編(じごくへん)の屏風」を描くように命じ、以後5,6ヶ月の間、良秀は屏風の絵にかかりきりになります。

ある秋の初めの日、大殿(おおとの)は良秀(よしひで)に対し「地獄編(じごくへん)の屏風」を描くように命じ、以後5,6ヶ月の間、良秀は屏風の絵にかかりきりになります。

良秀は仕事となると取り憑かれたように夢中になったが、この「地獄変の屏風」については夢中になり方が甚だしかった。昼寝をすれば、「なに、迎えに来た?奈落へ来い。炎熱地獄へ来い。奈落には、俺の娘が待っている。」と地獄の奈落の底に落ちてうなされる夢を見る(※もしかすると、既にこの頃から自分と娘の死を予感していたのかもしれません。)。またある時は裸にした弟子を鎖で縛り上げて写生。またある時は少年の弟子をミミズクに襲わせ、その有様を写生。良秀の夢中になり方は常軌を逸しており、狂人のようでした。

その冬の末、屏風の下絵は8割ほど完成します。しかし実際に自分の目で見たものしか描けない良秀は、どうしても完成させることができないでいました。またこの頃良秀は、精神的に不安定で涙もろくなっていました。

一方で、良秀の娘も気鬱になって塞ぎ込んでいました。そしてある晩誰かと言い争った後に、涙をいっぱい貯めて悔しそうに唇を噛んでいる様子を、語り手は目撃する。

(※どうやら娘は大殿に言い寄られてそれを拒絶してしまったらしい。)

それから半月ばかり後、良秀は突然大殿にお目通りを願い出る。

良秀「もはやあらましは出来上がったも同然でございますが、私は総じて見たものでなければ描けません。私は先年、大火事を目の当たりにしました。よじり不動の火炎を描けたのは、実はあの火事があったからでございます(※宇治拾遺物語の絵仏師良秀のエピソードです)。私は屏風に、上臈(じょうろう・身分の高い女性)が乗った牛車が、燃えながら空から落ちてくる様子を描きたい。どうか牛車を一両、私の見ている前で火にかけていただきとうございまする。」

(※良秀は車を一台燃やして欲しいと言っているのであって、実際に人間を燃やしてくれとは頼んわけではありません。)

それを聞いた大殿は、異様な笑みを浮かべて答える。「上臈(じょうろう・身分の高い女性)の装いをさせた艶やかな女を乗せた牛車を火にかけてみせよう。車の中の女がもだえ死をする様子を描こうと思いつくとは、さすが天下第一の絵師じゃ。」

(※大殿の言葉は、誰かが死ぬことを予告していると思われます。)

大殿の言葉にただならぬ雰囲気を感じた良秀は、急に色を失って答えた。「ありがたい幸せでございまする。」

3 良秀の娘に火をかけろ!

それから2,3日後の夜、大殿(おおとの)は義秀(よしひで)を洛外の人気のない山荘・雪解の御所(ゆきげのごしょ)に呼び出す。そこには普段大殿が乗っている牛車が置いてあり、5,6人の側近に囲まれた大殿が、円座にあぐらを組んで座っていた。

それから2,3日後の夜、大殿(おおとの)は義秀(よしひで)を洛外の人気のない山荘・雪解の御所(ゆきげのごしょ)に呼び出す。そこには普段大殿が乗っている牛車が置いてあり、5,6人の側近に囲まれた大殿が、円座にあぐらを組んで座っていた。

真夜中近くになった頃、大殿は良秀に語りかける。「良秀、今宵はそのほうの望み通り、車に火をかけて見せてつかわそう。その中には罪人の女房が一人縛めたまま乗せてある(※大殿は娘がなんらかの罪を犯したと言いたいようです)。その女は肉を焼き骨を焦がして、四苦八苦の最期を遂げるであろう。その方が屏風を仕上げるにはまたとない手本じゃ。よう見ておけ。私もここで見物しよう。良秀に中の女を見せてやれ。」

側近の一人が車のすだれを上げて松明の光で照らすと、むごたらしく鎖にかけられた女房は良秀の娘だった。

「火をかけい」という大殿の言葉とともに、側近たちが松明の火を投げかけ、車はみるみるうちに火に包まれる。

良秀は思わず車の方へ駆け寄ろうとしたが、火が燃え上がるのと同時に足を止め、恐れと悲しみと驚きが刻み込まれた苦悶の表情に顔を歪めた。

猿轡(さるぐつわ)を噛みながら縛めの鎖もきれんばかりに身悶え、髪を振り乱しながら炎に包まれていく娘の姿は、地獄の業火さながらのむごたらしい景色だった。

側近の強力の侍たちも皆身の毛がよだつ中、突然娘の可愛がった猿が燃え盛る車に飛び込んで娘の肩にしがみついたが、まもなく娘と共に炎と黒煙の中に消えた。

大殿は唇を噛みながら気味悪く笑っていたが、最後には別人のように顔色も青ざめて、喉の渇いた獣のように喘ぎ続けていた。

ところが当初苦悶の表情に顔をゆがめていた良秀だけは、恍惚とした法悦の輝きを満面に浮かべながら、両腕をしっかり胸に組んでたたずんでいた。その時の良秀は、娘の断末魔を嬉しそうに眺めているようにさえ見え、人間とは思えない得体の知れないおごそかさがあった。

4 地獄変の屏風、完成する!

この雪解の御所で大殿が車と娘を焼いた話は、世間へ漏れて噂となった。大殿はなぜ良秀の娘を焼き殺したのか?それは叶わぬ恋の恨みからしたことだ、という噂が一番多かった。しかし真相は分からない。

この雪解の御所で大殿が車と娘を焼いた話は、世間へ漏れて噂となった。大殿はなぜ良秀の娘を焼き殺したのか?それは叶わぬ恋の恨みからしたことだ、という噂が一番多かった。しかし真相は分からない。

その1ヶ月後、「地獄篇の屏風」がようやく完成して、良秀はそれを大殿のもとに持ってきた。天地に吹きすさぶ炎の嵐の出来栄えが素晴らしく、日頃彼を悪く言う人達もその絵の出来栄えに驚くばかりで、それ以来彼を悪く言うものは屋敷には一人もいなくなった。

しかし屏風ができた次の夜、良秀は自分の部屋の梁りへ縄を掛け、首を吊って死んだ。一人娘に先立たれた彼は、おそらく安閑とは生きていけなかったでしょう。彼の亡骸は、今でも彼の家の跡に埋まっている。

地獄変相図 こちらは死後の世界を地獄絵と共に解説した動画

感想!

娘はなぜ焼き殺されたのか?

良秀(よしひで)の娘はなぜ大殿(おおとの)に焼き殺されたのか?

良秀(よしひで)の娘はなぜ大殿(おおとの)に焼き殺されたのか?

これについて小説の中では、明確な答えは提示されていません。ですが文脈からは、娘が大殿の誘いを断ったからではないかと推測できます。

そして良秀が自分の娘が燃やされることを知るのは、燃やされる直前ということになります。ですが物語を読んでいると、「地獄編の屏風」制作の初期段階に、「なに、迎えに来た?奈落へ来い。炎熱地獄へ来い。奈落には、俺の娘が待っている」とうなされる場面があるため、このあたりから娘と自分の死をなんとなく予感していたかもしれないとも感じます。少なくとも良秀は大殿に娘を返すように何度も要求していたため、自分に対する心象がよくないことは知っていたはずです。

良秀はこの時点でそれ予感しながら、それでもあえて芸術家としての高みを目指したと感じました。容姿も醜怪で人間的にもみんなから嫌われていた良秀にとって、誇れる財産と言えるものは、絵師としての腕と可愛らしく気立ても良い娘だけだったのでしょう。そしてその娘を失ったら、自分が生きる心の支えを完全に失ってしまい、娘の死は自分の死を意味することも予感していたと思われます。

そしてその予感と心の準備があったからこそ、突然娘に火をかけられた直後に、一瞬動揺して顔を歪めるも、すぐに芸術家の心に戻ってその光景を目に焼き付けようとすることができたのではないだろうかと思いました。

寂しい最後ではありますが、ここまで一つの道をストイックに追い求めた良秀を、僕は尊敬し、また羨ましくも思います。

「宇治拾遺物語の絵仏師良秀」は、自分の芸術のために家を犠牲にしました。それを芥川は「地獄変」において、娘と自分の命という最大の犠牲を払わせて描きなおしました。ストイックに自分の道を追い求めることについて深く考えさせられます。自分の信じる新しい文学を、ストイックに追求し続けた芥川龍之介だからこそ書けた小説なのかもしれませんね。

藤原基経ってどんな人?

出典:ウィキペディア

出典:ウィキペディア

ここからは「地獄変」本編にはあまり関連のないおまけのお話です。興味ある方だけどうぞ。

この小説に登場する「堀川の大殿」というのは、臣下としては史上初めて関白を勤めた藤原基経(もとつね・836−891年)と推測されています。清和天皇・陽成天皇・光孝天皇・宇陀天皇の4代に渡り実権を握った権力者で、3代続けて天皇の外祖父を務めた藤原道長のひいひい爺さんにあたります。この基経絡みの面白い恋愛話があったので、ちょっとご紹介しますね。

この「地獄変」によると、藤原基経が女に振られた腹いせに娘を火あぶりにしたとも受け取れる内容になっています。このお話は芥川の創作であって、こんなことが本当にあったわけではありませんが、実はこれとは全く別の伝承に、基経がある人物の恋路の邪魔をしたというエピソードがあります。

それが伝説のプレイボーイ「伊勢物語の在原業平(ありわらのなりひら・825−880年・平城天皇の孫で元皇族)」。

伊勢物語の5段によると、在原業平と思われる人物が、基経の妹の高子(たかいこ)の元に頻繁に夜這いに押しかけていたようです。藤原基経の妹の高子は、後の清和天皇(第56代)に嫁ぐことがほぼ決まっており、他の男に手をつけられるわけにいかないので当然却下。屋敷の主の兄(基経と思われる)は、屋敷の抜け道に見張りを置いてこれを撃退します。そして悔し紛れに業平が詠んだ歌がこちら。

人知れぬ 我が通い路の 関守(せきもり)は 宵々(よいよい)ごとに うちも寝ななむ

(人に知られない我が通い路の関守は、毎晩毎晩どうか寝て欲しいものだなあ。)

嘘みたいな話ですけど、伊勢物語には本当にこんなエピソードが載っています。基経も伝説のプレイボーイのいたずらには参ったことでしょうね。

この話にはまだ続きがあり、伊勢物語の6段では、諦めきれない在原業平(と思われる人物)がついに実力行使に出ます。ある悪天候の夜、業平(なりひら)は高子(たかいこ)を連れてなんと駆け落ちを図ります。しかし業平が高子を背負って出ていくところを、またも兄(たぶん基経)に発見され奪い返されてしまいました。

その先のことは詳しく書いてありませんが、業平は基経に相当怒られたと思われます。これが精神的によっぽど堪えたようで、この後京都を離れて東下りをすることになったようです。そこでまた女あさりに励むのですが……。あの有名な「伊勢物語の東下り」は、「基経のディフェンス」が原因だったのかもしれませんね…。

その後藤原高子は、予定通り清和天皇と結婚し後の陽成天皇を生みます。伊勢物語のお話がどこまで事実かは分かりませんが、業平と高子が恋仲だったのはどうやら事実のようで、この後清和天皇が若くして亡くなり陽成天皇が即位して高子の発言力が強まると、50歳を過ぎた業平の謎の出世が始まります。

藤原氏が権力を握り続けたのは、娘を天皇家に嫁がせ続けていたからなので、基経が邪魔をするのは当たり前なのですが、なかなか面白いエピソードを残してくれますよね。

この後基経の子孫達(藤原北家)は、この国の宰相一族として幕末まで繁栄を続け、そして昭和の近衛文麿(このえふみまろ)総理へと系譜は続くことになります。

もしも「基経のディフェンス」が失敗して、高子を業平にとられていたら、歴史は変わっていたのでしょうか?

それでは。