カラマーゾフの兄弟といえば、ドストエフスキーの有名な長編小説です。

とても長くて挫折者が多いことですが、「世界文学の最高傑作」との呼び声もあるようなすごい小説です。

このカラマーゾフの兄弟の登場人物・あらすじ・内容・感想を書いてみました。

スポンサードリンク

目次

ざっくり解説!あえて分類すると推理小説

この本は小説の王様と言われるだけあって、いろんな要素がてんこ盛りです。

恋愛、宗教、思想、家族、犯罪、裁判…いろんなテーマが盛り込まれてますが、

それでもあえて分類すると、この小説は推理小説になります。

つまり誰かが殺される。

そして誰かが犯人…。

こちらは2010年11月26日に発売リリースされた「カラマーゾフの兄弟」DVDのサンプル映像。

登場人物

主要な人物だけ紹介します。

- フョードル・カラマーゾフ(父親) 強欲で好色、下品で金持ち。4人の息子がいるが今は独身。殺人事件の被害者となる。

- ドミートリー(長男) フョードルの前妻の子で28歳。情熱家で無計画な退役軍人。金遣いが荒く、グルシェーニカをめぐって父フョードルとみっともない争いを繰り広げる。

- イワン(次男) フョードルの後妻の子で24歳。インテリで無神論者。アリョーシャに対して有名な大審問官の話をする。

- アリョーシャ(3男) 後妻の子で主人公。優しくて信心深い修道僧。

- スメルジャコフ(フョードルの隠し子) カラマーゾフ家の召使いで歪んだ心を持つ。「神がいなければ、全てが許される」というイワンの無神論に心酔している。

- ゾシマ(長老) アリョーシャが慕う高僧。カラマーゾフ家の仲介を行うが、物語の途中で亡くなる。

- グルシェーニカ フョードルとドミートリーを手玉に取る美人

- カテリーナ ドミートリーの元上司の令嬢。高慢で大金持ちの美人。ドミートリーの婚約者だが本当はイワンが好き。

- リーズ 金持ちで未亡人のホフラコワ夫人の14歳の娘。アリョーシャと恋仲。

スポンサードリンク

大雑把なあらすじ

カラマーゾフ家の確執と大審問官

物欲の権化で地主の父フョードル・カラマーゾフと長男ドミートリーはそりが合わず、遺産相続やグルシェーニカの奪い合いで対立していました。

そんなある日、三男のアリョーシャは長老ゾシマの仲介で話し合いの場を設けるが、大喧嘩を始め大失敗。

ドミートリーは金持ちのカテリーナに借金があり、そのカテリーナと婚約しているが、返済してグルシェーニカと一緒になりたい。

一方のカテリーナは実はイワンに恋心を抱いている。

仲介役のゾシマ長老の容体が悪化して不安を覚えるアリョーシャに対して、イワンは無神論な自説を展開する。

しかしアリョーシャはそれに対してキス(あなたの罪を許しますの意味)で返す。

アリョーシャの信仰心は揺るがない。

フョードルの殺害とドミートリーの逮捕

ドミートリーはカテリーナと縁を切るため、金を盗みに父フョードルの家に忍び込む。

しかし使用人のグレゴーリに見つかり、殴って逃走。

その夜、父フョードルが何者かに殺され、3,000ルーブルが奪われる。

その直後、血まみれで大金を持ったドミートリーが目撃される。

あまりにも不利な材料が揃っており、ドミートリーは殺人容疑で逮捕。

新犯人の存在と裁判結果

犯人をドミートリーとするイワンと、スメルジャコフが怪しいとするアリョーシャが対立。

不安になったイワンがスメルジャコフを問いただすと、スメルジャコフは「殺人を許可したのはイワンだ」と言う。

「神がいなければ、全てが許される」というイワンの教えに従ったまでだ、と言い残して自殺。

鍵を握るイワンは精神を病んでしまう。

イワンは衝撃の事実に憔悴しながらも、裁判で「犯人はスメルジャコフで自分がそそのかした」と証言するが、信じてもらえず。

ドミートリーは有罪へ。

シベリアへの20年の流刑となる。

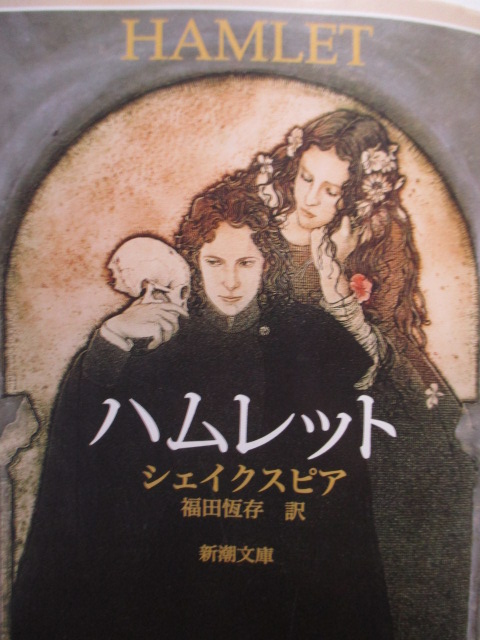

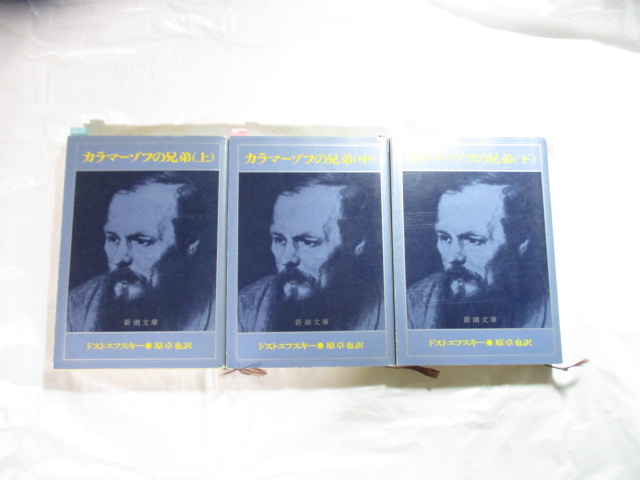

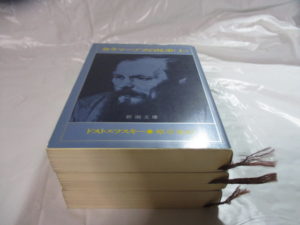

こちらは新潮社のカラマーゾフの兄弟

こちらは光文社のカラマーゾフの兄弟

光文社の方が解説は充実していますが、単純に冊数が多いので若干高くなります。

スポンサードリンク

カラマーゾフの兄弟が難しい理由

この小説は難しいことでも有名です。

その理由を整理してみると、大きく3つに分けられると思います。

①舞台が百数十年前のロシアであること。

②メインテーマが人と神であること。

③登場人物が多く物語が長く複雑であること。

①舞台が百数十年前のロシアであること

一般的に文学作品は、現代の日本から時代と場所がずれるほど読みにくくなります。

百数十年前のロシアとなるとまず社会の構造が現代の日本とは全く異なります。

貧困層も分厚く存在し、価値観や常識も現代の日本とかなり違います。

さらにカタカナの名前も覚えづらい。

しかもお互いのの親密度によって呼び方がコロコロ変わります。

このあたりが難しくなる1つの原因になります。

②この小説のメインテーマは「人と神」

イエスキリストの名前は誰もが知っていますが、具体的に何をした人なのか、なぜ神と呼ばれているのか、きちんと理解している日本人は意外と少ないです。

なぜなら学校で教わらないから。

これは聖書を読まないと理解できません。

特にイワンがアリョーシャに対して無神論な自説を展開する大審問官では、聖書の「福音書」と「ヨブ記」の内容が深く関わってきます。

③登場人物が多く物語が長くて複雑

ドストエフスキーが1つの小説に話を盛り込みすぎています。

そのため一読しただけでは、ほとんどの読者は頭の整理が追いつかなくなります。

多くの人がこの理由で挫折します。

この時代の小説家は、基本的に読む側の事情なんか考えていません。

盛り込めるだけ盛り込もうとする人もいます。

常に時間に追われている21世紀の現代人とは事情が違います。

スポンサードリンク

カラマーゾフの兄弟を読破する方法

①挫折する前に予習をしてしまおう!

推理小説では少し邪道ですが、あらすじと主要な登場人物を、ある程度予習をしてから読み始めることをお勧めします。

ノートに整理しながら読み進める、もしくは人物紹介の多いページには付箋を貼っておくのもおすすめです。

人の名前、人間関係、簡単なエピソードなどを覚えるには、

どんな人でもある程度の時間とエネルギーをかける必要があり、

それを物語を読みながら行うというのは実はかなり難しいです。

特にこのカラマーゾフの兄弟は、頭に入れなければならない人名、エピソード、ストーリーが膨大で、普通の人は本編を一回目を通しただけではほとんど記憶に残りません。

そこで最低限覚えなければならない登場人物とメインストーリーは、あらかじめ何度も読んでおき、大雑把な流れをある程度イメージできる状態で本編を読み始めることをお勧めします。

でないと脇道のエピソードに入った時、それまでのメインストーリーが飛んでしまい、いわゆる迷子になって、多くの人が読むのをやめてしまうのですよね。

でもメインストーリーがある程度頭に入っていれば、脇道に逸れたり途中で少し時間が空いてしまっても、キチンとメインストーリーに帰って来ることができるようになります。

僕は長編ものを読むときは、本編をを読む前に必ず予習にある程度の時間とエネルギーを割くことにしています。

迷子にならないようにするためにね。

②聖書がらみは深追いしないこと!

聖書がらみの話については、1度は「福音書」と「ヨブ記」に挑戦してみることをお勧めします。

これについてはカラマーゾフの兄弟を読んでからでもいいと思います。

「ヨブ記」というのは旧約聖書の一部で、善良で神を敬うヨブが友人と「人と神と罪」について議論を交わしていると、突然「神ヤハヴェ」が議論に割り込み一方的に裁きを与えてしまうという物語。ヨブの姿は同じく「人と神」について論ずるイワンに重なります。

「福音書」というのは新約聖書の一部で、イエスの奇跡と愛の教え、そして磔刑に処されるまでの言行録をまとめたもの。

はっきり言って難しいです。僕もよくわかっていません。

考え出すとキリがないので深追いはしなくていいと思います。

一度読んでどんな話か知っておけば、それで十分だと思います。

こちらで聖書について簡単に解説しています。

よろしければ、参考にしてみてください。

(「ヨブ記」は旧約聖書、「福音書」は新約聖書に含まれる文書になります。)

③あらかじめ時間を確保を確保しよう!

僕はほぼ読書に専念できる環境を整えた上でこの本を読み始め、丸5日かかりました。

おそらく通常の読書スピードの人であれば、このくらいかかると思います。

そして多少わからないことがあっても、我慢して最後まで読み通してください。

もし途中で時間を空けてしまうと、それまでのストーリーを思い出せなくなり、まだ最初から読むことになってしまいます。

この本を読むには、十分な時間を確保した上での短期決戦がおすすめです。

④DVDで概要を把握しておく!

こちらは上の動画で紹介した 「カラマーゾフの兄弟」のDVD。あらかじめDVDで概要を把握しておけば、挫折のリスクはかなり下がるうえに理解も深まると思います。

⑤マンガで読破しておく!

あらすじと概要、登場人物を把握しておくにはこちらもおすすめです。

「ドストエフスキー」ではなく正しくは「ダスタイェーフスキー」!

一般的に日本では「ドストエフスキー」と言われますが、ロシア語(キリル文字)で表記すると「Достое́вский」となります。

見たことない文字が混ざっていてわけが分からないと思いますが、「Дはダ行」で「иとйは共にイ」の音だと思ってください。

注意しておかなければならないのが、ロシア語には各単語に一箇所ずつアクセントと呼ばれる箇所があり、そこを強く長く発音するというルールがあること。

この単語では「е́」にアクセントがあるのですが、この文字は「エ」ではなく「イェー」と発音します。

また「o」はアクセントがある時は「オ」と発音することになっていますが、アクセントのない「o」は「ア」と読むことになっています。

したがって「Достое́вский」は正しくは「ダスタイェーフスキー」と読むことになります。

「ドストエフスキー」というのは、いわゆるローマ字読みのような読み方をした場合の発音であって、正しい発音ではないということを覚えておいてください。

でもここでは「ドストエフスキー」と表記しますね。

なお、「カラマーゾフの兄弟」はロシア語では「Братья Карамазовы」と書き、「ブラーチヤ カラマーザヴィ」と発音します。

キリル文字の読み方については、こちらのページの下の方でもう少し詳しく説明しています。興味のある方は覗いてみてください。

スポンサードリンク

感想

カラマーゾフの兄弟のテーマ

この小説は「人と神」というとてもデリケートなテーマを取り扱っています。

本来堂々と論ずることができないようなテーマですよね。

「聖書は事実なのか」

「神はいるのか」

「無神論者に救済はあるのか」

「人には結局神が必要なのではないのか」

こういったことを考えさせるテーマです。

僕はこの小説を読むまでそういったことを深く考えたことがありませんでした。

というか考える必要がなかった。

死に直面した経験もなかったし……

苦しい時は自分で道を切り開くしかない、神は自分とは無縁なものだ、と思っていました。

マルクスにいたっては「宗教なんて麻薬と同じだ!」と言って否定しています。

でもいろんな本を読んでみて、少しずつ考えが変わりました。

何千年にもわたって世界中に神が存在し続けたのはなぜだろう。

多くの人にとってやっぱり神は必要なのかもしれない。

たとえ人が作った世界の話であったとしても、僕も神を必要とする日がいつかきっと来るだろう。

それは僕が、人一倍強いから弱いからという問題ではない。

人間とはそういうもんなんだ。

僕はそのように考えるようになりました。

そのきっかけになったのがこの本です。

ドストエフスキーのここが好き!

ドストエフスキーはこの「人と神」のテーマを小説の中に埋め込みます。

それが本当にうまい。

ドロドロの人間関係の中に絶妙に仕掛けられています。

しかしその埋め込んだテーマは、決してダイレクトに主張することなく、あくまで読者に問題をほのめかすところで留めています。

僕はドストエフスキーのこの「さりげない埋め込み」と「主張しすぎない絶妙なさじ加減」が好きです。

芸術家としての美学とセンスを感じます。

ロシア文学を読んだことがある人は、よく「ドストエフスキー派とトルストイ派」のどちらかに分かれると言います。

僕は自分の主張をダイレクトに小説に盛り込むトルストイよりも、「絶妙なほのめかし」で読者の想像力を掻き立てるドストエフスキーが好きです。

スポンサードリンク